Non vi è differenza alcuna tra allenamento per la “massa” ed allenamento per il “dimagrimento o definizione”. La tipologia di allenamento che stimola il dimagrimento è lo stesso che stimola l’ipertrofia. L’allenamento pesi ad alta intensità possiede caratteristiche per stimolare anabolismo e dimagrimento.

Il fattore determinante sulle sorti ipertrofiche o lipolitiche del programma di allenamento ad alta intensità rimane sempre e solo uno: la dieta.

-Se la dieta è ipercalorica l’allenamento favorirà incremento della massa magra ed i processi di dimagrimento saranno depressi e/o comunque non ottimali.

-Se la dieta è ipocalorica, lo stesso allenamento adottato per “la massa” favorirà il dimagrimento.

Allenamento di resistenza

L’allenamento di resistenza ad alta intensità è il miglior stimolo lipolitico rispetto ad altre tipologie di esercizio fisico.

Quando l’allenamento di resistenza è abbinato ad un appropriato regime nutrizionale favorisce il dimagrimento; e non solo per la sua importante azione di preservamento della massa magra, ma anche per le importanti conseguenze metaboliche ed ormonali che è in grado di evocare.

Si è detto che l’allenamento di resistenza ad alta intensità è quello che prevede dei carichi a cedimento modulati entro una range di ripetizioni compreso tra le 6 e le 12.

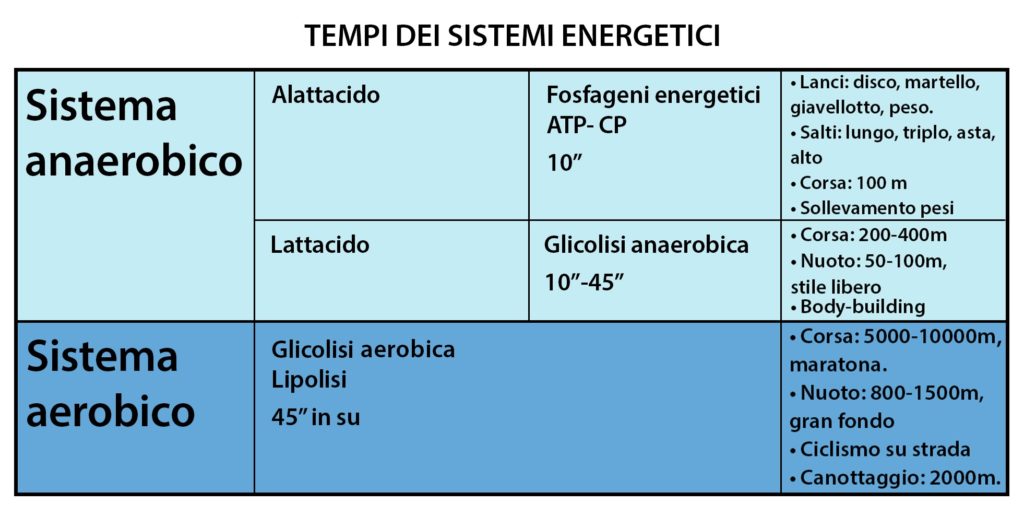

Tale intensità è forgiata dal metabolismo anaerobico-lattacido che utilizza massivamente la glicolisi anaerobica.

Glicolisi

La glicolisi anaerobica gioca un ruolo cruciale sulle secrezioni ormonali favorevoli al dimagrimento/definizione muscolare.

Per capire come si ergono tali condizioni favorevoli al dimagrimento è necessario capire e conoscere i depositi di riserva energetica del corpo che si prestano a fornire materiale combustibile (glucosio) per la glicolisi anaerobica.

Il corpo possiede tre fonti di natura glucidica: il glucosio ematico, il glicogeno epatico, il glicogeno muscolare.

Il contributo temporale del glucosio ematico alla risintesi di ATP attraverso il processo glicolitico anaerobico-lattacido è di scarso rilievo viste le limitate disponibilità di partenza (20 g circa); queste contano per una durata complessiva di 4 minuti durante un’attività di bassa potenza energetica come la maratona.

Si pensi quanto potrebbe durare tale fonte di glucosio per fornire energia ad un’attività fisica con connotati di potenza notevolmente superiori come ad esempio l’allenamento coi pesi ad alta intensità; il suo contributo sarebbe molto breve.

La fonte energetica che meglio si presta a fornire glucosio ai muscoli impegnati in attività ad elevata intensità è spostata verso quelle a più alta capacità quantitativa, quindi il glicogeno epatico ma soprattutto quello muscolare (che varia dai 300 ai 400 g circa in un soggetto medio di 70 kg ed in condizioni di buona salute).

Si aggiunga che l’utilizzazione di glicogeno epatico non è elettiva per il muscolo in attività per due motivi:

- la glicogenolisi epatica è più rivolta a soddisfare il sostentamento richiesto dal sistema nervoso centrale;

- il muscolo utilizza la fonte energetica di pronta disponibilità presente nel suo tessuto (glicogeno muscolare); per un’attività ad alta potenza come quella del bodybuilding si necessita di energie di pronta disponibilità, e attingere energia dal glicogeno epatico richiederebbe tempi più lunghi.

Glicogeno muscolare

Quindi, il glicogeno muscolare è la fonte di glucosio per eccellenza per il muscolo impegnato durante lo sforzo anaerobico-lattacido. Il glicogeno muscolare non può essere utilizzato come tale a scopo energetico, ma deve prima essere scisso nelle unità elementari che lo compongono, ovvero in glucosio.

La scissione del glicogeno muscolare in glucosio avviene tramite un processo catabolico chiamato “glicogenolisi”. Questo passaggio avviene ad opera dell’enzima “glicogeno fosforilasi”.

L’attivazione della glicogeno fosforilasi innesca il potenziale dimagrante dell’allenamento che teoricamente è considerato per la “massa”.

Adrenalina

L’adrenalina è l’ormone che attiva la glicogeno fosforilasi. L’aspetto più interessante è che l’adrenalina secreta per permettere l’utilizzazione del glicogeno muscolare agisce anche sui recettori “beta adrenergici” dislocati sulla superficie delle cellule adipose, esercitando così un processo catabolico anche sui trigliceridi. In tal modo i singoli trigliceridi vengono scissi in acidi grassi e glicerolo ed usati a scopo energetico.

Ecco che l’adrenalina secreta per poter rendere disponibile glucosio per alimentare l’elevata intensità dell’allenamento, innesca anche processi che inducono il dimagrimento.

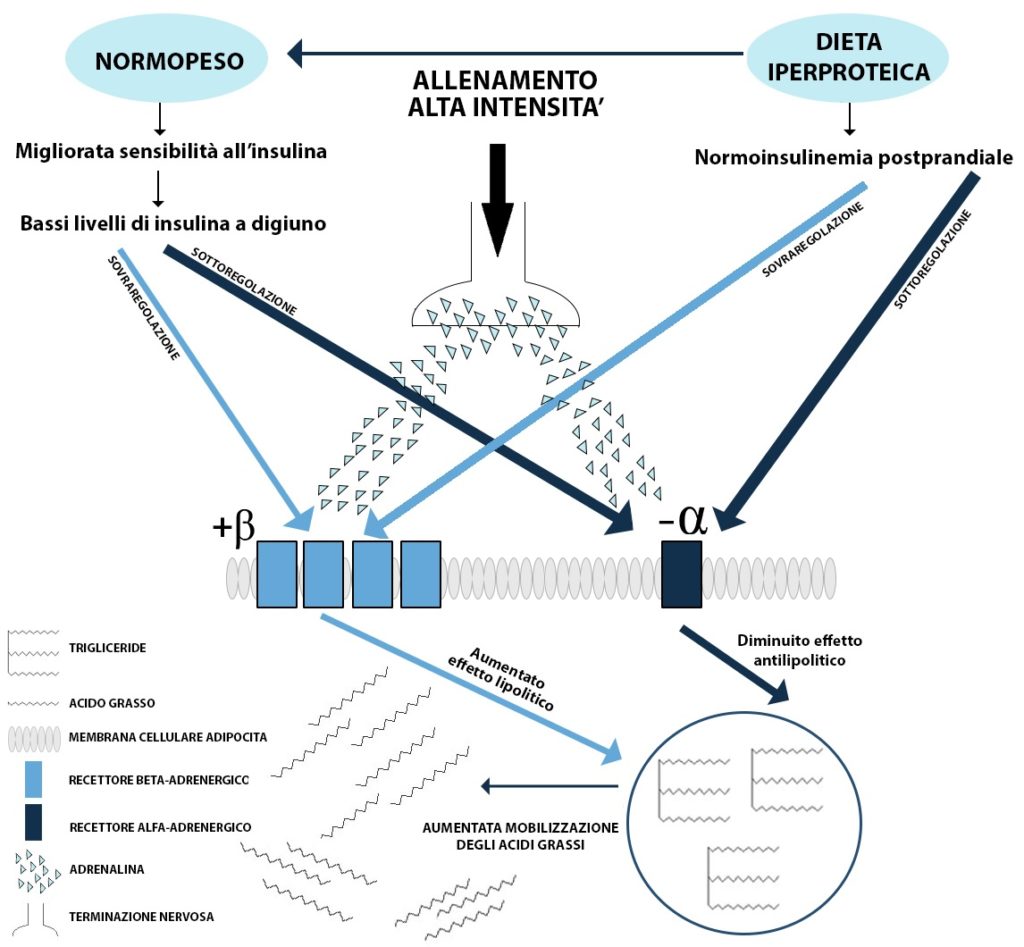

In figura gli effetti di sovraregolazione dei recettori beta adrenergici dovuti ai bassi livelli di insulina. Poiché l’attivazione dei recettori beta adrenergici favorisce la lipolisi, ridotti livelli di insulina consentono una maggiore mobilizzazione di acidi grassi.

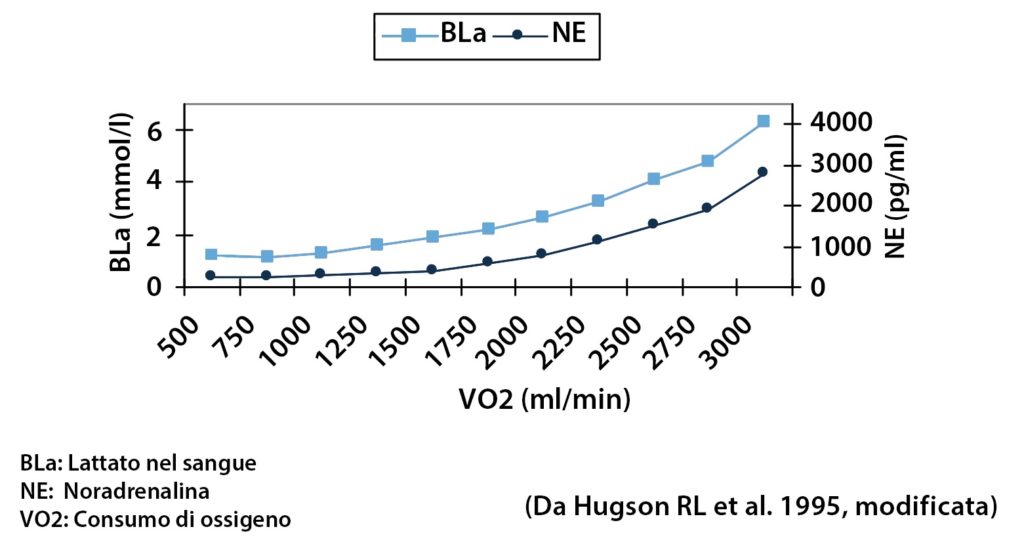

Le catecolamine (adrenalina e noradrenalina) secrete in risposta all’elevata intensità allenante portano ad incrementare la concentrazione di acido lattico nel sangue e come risaputo quest’ultimo evento fa innalzare i livelli di GH, altro meccanismo per il quale si favorisce il dimagrimento.

In figura è riportato il parallelo incremento dei livelli di noradrenalina e di acido lattico nel sangue all’aumentare dell’intensità dell’esercizio espressa in termini di consumo di ossigeno (VO2). Più aumenta l’intensità dell’esercizio e più aumentano noradrenalina e acido lattico.

Inoltre, l’adrenalina incrementa il metabolismo di base nel periodo post-allenamento attraverso un aumento dei valori dell’EPOC. L’EPOC rappresenta la quantità di ossigeno utilizzata nel periodo post-allenamento per ristabilire le alterazioni metaboliche, energetiche ed ormonali indotte dall’allenamento stesso. Tale meccanismo consta di due fasi, una veloce ed una lenta (Gaesser et al., 1984).

La fase veloce dura meno di un’ora, la fase lenta si protrae per diverse ore.

Fattori metabolici

I presunti fattori metabolici responsabili della fase veloce dell’EPOC sono: il ripristino delle riserve di ossigeno ematico e muscolare, la risintesi di ATP e fosfocreatina, la rimozione di lattato e l’incrementata ventilazione.

I presunti fattori metabolici della fase lenta sono: l’elevata temperatura, gli incrementati livelli di catecolamine ed il depauperamento del glicogeno muscolare.

Vi è una relazione lineare tra l’incremento dell’intensità dell’esercizio e quello delle catecolamine (Kjaer et al., 1987; McMurray et al., 1987).

Più aumenta il livello di catecolamine più è spiccata la fase lenta dell’EPOC e più elevato è il metabolismo di base nel periodo post-allenamento.

L’abbinamento di un’aumentata spesa energetica a riposo insieme all’incrementato consumo d’ossigeno, entrambi tipici della fase lenta dell’EPOC, equivale ad un incrementato metabolismo aerobico-ossidativo, con la conseguenza di una notevole utilizzazione di grassi in condizioni di riposo. Questo spiega perché molte delle attività svolte in palestra, propagandate come soluzioni allenanti idonee per dimagrire, invece, falliscono nell’obiettivo; ciò è dovuto alla loro impossibilità di produrre quell’intensità necessaria ai fini delle considerazioni metaboliche e ormonali appena discorse che consentono di far innalzare sensibilmente il metabolismo di base nelle ore successive all’allenamento.

Allenamenti pesi ad alta intensità

L’allenamento pesi ad alta intensità determina valori di EPOC superiori rispetto ad attività esercitata sul tapis roulant. I motivi di ciò risiedono nel

- maggior incremento di frequenza cardiaca,

- produzione di acido lattico, e

- utilizzazione di grassi durante l’allenamento di resistenza (Burleson et al., 1998).

Come è già stato detto, ciò che consente all’allenamento di resistenza di palesare il suo stimolo lipolitico e produrre dimagrimento è la dieta.

Il miglior allenamento per raggiungere una ottimale composizione corporea durante un regime ipocalorico è quello per la “massa”:

- favorisce maggiori livelli di dimagrimento;

- favorisce il massimo preservamento della massa muscolare.