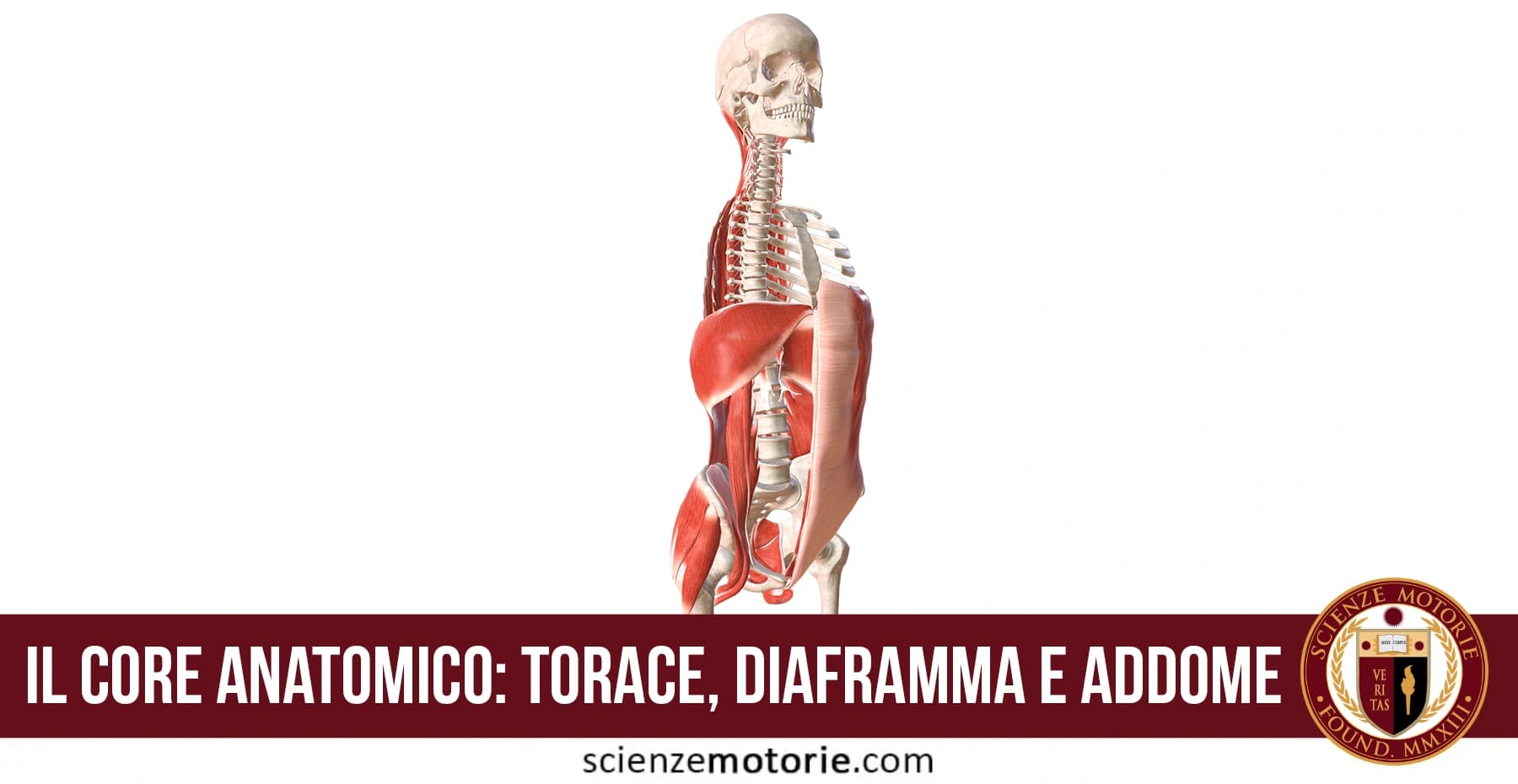

Nel linguaggio comune il termine core viene spesso associato agli addominali anteriori. In realtà, in anatomia e fisiologia il core è un’unità molto più complessa, che comprende muscoli, ossa, fasce e visceri. È il centro biomeccanico del corpo umano: stabilizza la colonna, mantiene la postura, regola la pressione intra-addominale (IAP) e coordina i movimenti respiratori e degli arti. La sua efficienza non è importante solo nello sport, ma anche nella vita quotidiana, per prevenire dolori lombari e ridurre il rischio di infortuni.

Struttura scheletrica

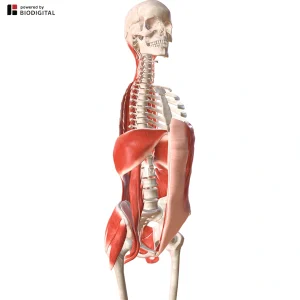

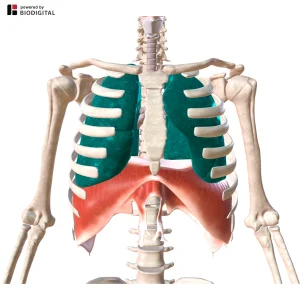

Il core può essere descritto come un cilindro osteo-muscolare, sostenuto da una complessa architettura scheletrica che ne definisce i confini e ne assicura la funzione. Questa impalcatura ossea non è un semplice contenitore rigido, ma una struttura dinamica, in grado di garantire contemporaneamente stabilità e mobilità.

Posteriormente, la base portante è costituita dalla colonna vertebrale toraco-lombare, comprendente le ultime sei vertebre toraciche (T7–T12) e le cinque vertebre lombari (L1–L5). Le vertebre sono unite tra loro dai dischi intervertebrali, che agiscono come ammortizzatori elastici, e dalle articolazioni zigoapofisarie, che orientano e regolano i movimenti. Questo segmento della colonna svolge una funzione cruciale: deve essere abbastanza rigido da sostenere i carichi verticali e proteggere il midollo spinale, ma anche sufficientemente flessibile da consentire la flessione, l’estensione, l’inclinazione e la rotazione del tronco. È proprio in questo equilibrio tra rigidità e mobilità che risiede la centralità del core nella biomeccanica del corpo umano.

Anteriormente, il limite è rappresentato dallo sterno e dalle cartilagini costali. Lo sterno, con le sue tre porzioni – manubrio, corpo e processo xifoideo – costituisce il punto di ancoraggio delle coste vere e fornisce protezione al cuore e ai grandi vasi. Le cartilagini costali, elastiche e resilienti, collegano le coste allo sterno e consentono alla gabbia toracica di espandersi durante la respirazione, dimostrando come la struttura scheletrica del core non sia statica ma partecipe della dinamica respiratoria.

Lateralmente, il core è delimitato dalle arcate costali e dalle coste fluttuanti (XI e XII). Queste ultime, non articolandosi direttamente con lo sterno, presentano una maggiore mobilità e rappresentano un punto di passaggio per muscoli fondamentali, come il diaframma e il quadrato dei lombi. La loro particolare conformazione rende la parte inferiore della gabbia toracica più elastica, capace di adattarsi sia ai cambiamenti pressori della respirazione sia ai movimenti funzionali del tronco.

Inferiormente, il confine è costituito dal bacino, che forma una solida base strutturale. La cresta iliaca rappresenta il margine superiore dell’ileo e funge da importante area di inserzione per muscoli addominali e spinali. La sinfisi pubica, un’articolazione fibrocartilaginea che unisce anteriormente le due ossa pubiche, contribuisce alla continuità del bacino e alla trasmissione delle forze tra arto inferiore destro e sinistro. Posteriormente, il sacro, articolandosi con le ossa iliache attraverso le articolazioni sacroiliache, rappresenta il centro di gravità e il punto di scarico dei carichi tra colonna e arti inferiori. L’intero complesso pelvico non ha soltanto un ruolo passivo di sostegno, ma partecipa attivamente al contenimento e alla distribuzione delle pressioni addominali, in sinergia con il pavimento pelvico.

Superiormente, infine, il core è chiuso dalla cupola diaframmatica, che si inserisce sul margine costale, sul corpo dello sterno e sui pilastri lombari. Questa struttura muscolo-tendinea non è soltanto il principale muscolo inspiratorio, ma rappresenta anche il “coperchio” del contenitore addominale. La sua forma curva e mobile consente al torace di ampliare il proprio volume e, allo stesso tempo, di modulare la pressione interna, coordinandosi con le pareti addominali e con il pavimento pelvico.

Nel loro insieme, queste strutture scheletriche formano un’architettura tridimensionale che non è paragonabile a una semplice gabbia rigida. Al contrario, si tratta di una struttura adattiva, in cui ossa, articolazioni e cartilagini lavorano con muscoli e fasce per permettere il duplice obiettivo del core: garantire stabilità posturale e allo stesso tempo consentire movimento e respirazione. Questo spiega perché alterazioni anche minime di uno solo dei suoi componenti – ad esempio una rigidità costale, una disfunzione sacroiliaca o una degenerazione discale – possano avere ripercussioni non solo sulla colonna, ma su tutto l’equilibrio corporeo.

La struttura muscolare del core

La componente muscolare del core costituisce la parte dinamica e contrattile del sistema. Se l’ossatura rappresenta l’impalcatura, i muscoli sono gli attori principali che conferiscono movimento, sostegno e modulazione pressoria. Essi lavorano sempre in sinergia, formando un’unità funzionale che non può essere compresa analizzando ogni singolo muscolo isolatamente, ma solo come parte di un complesso integrato.

Il diaframma

Il diaframma è il principale muscolo respiratorio e, al tempo stesso, un pilastro della stabilità lombo-addominale. Ha un’origine multipla: i pilastri lombari si ancorano ai corpi vertebrali lombari e formano archi tendinei attraverso i quali passano vasi e nervi; le arcate fibrose collegano il diaframma a coste e vertebre; le facce interne delle ultime sei coste e il processo xifoideo dello sterno completano la sua ampia origine. Tutte le fibre convergono verso il centro frenico, una lamina tendinea che rappresenta il punto di inserzione comune.

Dal punto di vista funzionale, il diaframma è molto più di una pompa ventilatoria. La sua discesa durante l’inspirazione genera un aumento della pressione intra-addominale (IAP), che se contenuta dal trasverso dell’addome e dal pavimento pelvico si traduce in un effetto stabilizzante sulla colonna. Nei movimenti sportivi esplosivi o durante il sollevamento di carichi, questa sinergia è fondamentale per proteggere i dischi intervertebrali e per garantire la trasmissione delle forze tra tronco e arti.

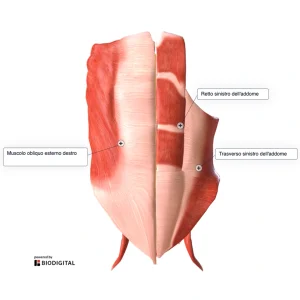

La parete addominale antero-laterale

La parete addominale anteriore e laterale è composta da quattro muscoli principali disposti a strati, ciascuno con una funzione specifica ma coordinata.

Il trasverso dell’addome è il più profondo. Le sue fibre corrono orizzontalmente, come un corsetto naturale, e quando si contrae comprime i visceri, aumenta la IAP e fornisce un sostegno immediato e diretto alla colonna. Studi elettromiografici hanno mostrato che questo muscolo si attiva in feed-forward, cioè prima ancora dell’inizio di un movimento degli arti, come meccanismo di pre-attivazione stabilizzante.

L’obliquo interno, situato sopra al trasverso, presenta fibre orientate obliquamente verso l’alto e il centro. Partecipa alla rotazione del tronco dallo stesso lato e alla flessione laterale, oltre a contribuire alla pressione addominale. La sua azione si combina con quella dell’obliquo esterno, lo strato più superficiale, le cui fibre sono orientate in senso opposto. La contrazione bilaterale dei due obliqui flette il tronco, mentre la contrazione alternata ne consente la rotazione. Questo gioco di direzioni contrapposte permette un controllo fine e tridimensionale dei movimenti.

Il retto dell’addome, lungo e verticale, origina dal pube e si inserisce sul processo xifoideo e sulle cartilagini costali. La sua contrazione flette il tronco e stabilizza il bacino. Sebbene sia il muscolo più visibile e “popolare”, il suo contributo alla stabilità è minore rispetto a quello dei muscoli profondi, ma rimane essenziale nel controllo dinamico e nella protezione viscerale.

La muscolatura superiore

Posteriormente, i muscoli profondi e superficiali della colonna sostengono la parte dorsale del cilindro del core.

I multifidi sono piccoli ma fondamentali. Originano dai processi trasversi e si inseriscono sui processi spinosi delle vertebre, attraversando uno o più segmenti. La loro funzione principale è la stabilizzazione segmentaria: impediscono micro-movimenti eccessivi che, se sommati, potrebbero generare instabilità e dolore cronico lombare.

Gli erettori spinali (ileocostale, lunghissimo e spinale) sono più lunghi e robusti. Mantengono la colonna estesa e consentono il controllo fine della postura. La loro azione sinergica con gli addominali permette di equilibrare i momenti di flessione ed estensione, mantenendo la posizione eretta e distribuendo i carichi.

Il quadrato dei lombi chiude la parete postero-laterale. Origina dalla cresta iliaca e si inserisce sulla dodicesima costa e sui processi trasversi lombari. Stabilizza la regione lombare, contribuisce all’inclinazione laterale del tronco e assiste la respirazione forzata abbassando la dodicesima costa durante l’espirazione.

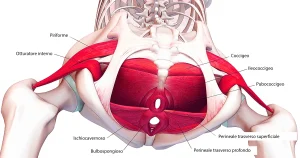

Il pavimento pelvico

Alla base del core si trova il pavimento pelvico, un complesso muscolare e fasciale che sostiene i visceri e collabora alla gestione della pressione interna. È formato principalmente dal muscolo elevatore dell’ano (pubococcigeo, puborettale e iliococcigeo) e dal muscolo ischiococcigeo. Insieme costituiscono un diaframma muscolare che si tende come un’amaca tra pube e coccige.

Oltre al sostegno viscerale, il pavimento pelvico ha un ruolo cruciale nella stabilità lombo-pelvica. La sua contrazione, coordinata con quella del diaframma e del trasverso, contribuisce alla regolazione della IAP. Nei movimenti atletici intensi, questa collaborazione impedisce che la pressione generata dal diaframma si traduca in uno stress eccessivo sugli organi pelvici. Non a caso, disfunzioni del pavimento pelvico, come l’ipotono post-gravidanza o l’ipertono in atleti da impatto, si associano a incontinenza, dolore pelvico e riduzione della performance.

Continuità fasciale

Un aspetto spesso sottovalutato ma essenziale per comprendere il core è la sua integrazione fasciale. La fascia toracolombare connette i muscoli spinali con gli addominali profondi, creando un sistema di tensione che distribuisce le forze lungo il tronco. La linea alba collega i muscoli addominali destro e sinistro, fungendo da centro di trasmissione delle tensioni. La fascia endopelvica integra pavimento pelvico, addominali e diaframma.

Questa continuità dimostra che il core non è un insieme di muscoli separati, ma un’unica unità funzionale. Una disfunzione fasciale, come una cicatrice chirurgica o un’alterazione del tessuto connettivo, può interrompere la catena di trasmissione delle forze e compromettere stabilità e prestazione.

La respirazione: meccanica, controllo e implicazioni clinico-funzionali

La respirazione rappresenta uno dei processi vitali fondamentali, apparentemente semplice ma in realtà sostenuto da una complessa integrazione di strutture muscolari, osteo-articolari e nervose. Il core svolge un ruolo centrale anche in questo ambito: il diaframma, gli intercostali, la muscolatura accessoria e il pavimento pelvico cooperano in una dinamica che garantisce non solo gli scambi gassosi, ma anche la stabilità del tronco e l’efficienza biomeccanica durante il movimento.

Meccanica respiratoria: inspirazione ed espirazione

La respirazione è un processo apparentemente semplice, ma in realtà frutto di una sinergia perfetta tra muscoli, gabbia toracica, polmoni e pleure, regolata da delicati equilibri pressori ed elasticità tissutali.

Il diaframma rappresenta il principale muscolo inspiratorio ed è responsabile da solo di circa il 60–80% del lavoro. Quando si contrae, le sue cupole si abbassano e si appiattiscono, determinando un aumento del diametro verticale della cavità toracica. Questa discesa provoca una caduta della pressione intratoracica che consente l’ingresso dell’aria nei polmoni. Tuttavia, l’efficacia del diaframma dipende dalla resistenza che incontra inferiormente: la sua contrazione è infatti contrastata dall’aumento della pressione intra-addominale (IAP), generata dalla compressione dei visceri contro la parete addominale e dalla tensione passiva dei muscoli profondi, in particolare del trasverso dell’addome.

Se la muscolatura addominale non offrisse un contenimento adeguato, il diaframma si limiterebbe a spingere verso il basso, con un’azione poco efficace. Quando invece l’addome oppone una resistenza armonica, il diaframma riesce a trasmettere forza alle ultime sei coste, sollevandole e ampliando la gabbia toracica non solo in senso verticale ma anche antero-posteriore e trasversale. In questo modo, l’inspirazione si completa, portando ossigeno ai polmoni e stabilizzando allo stesso tempo la colonna vertebrale.

Oltre al diaframma, anche altri muscoli partecipano a ogni atto inspiratorio. Gli scaleni e i fasci parasternali degli intercostali interni impediscono il collasso degli spazi intercostali quando la pressione intratoracica diminuisce. Gli intercostali esterni, a loro volta, sollevano e ruotano le coste, contribuendo all’espansione del torace. In condizioni di inspirazione profonda o di sforzo intenso si attivano i muscoli accessori, come lo sternocleidomastoideo che eleva lo sterno, i grandi pettorali che ampliano la gabbia toracica quando le braccia sono in appoggio, il dentato anteriore e nuovamente gli scaleni, che amplificano il sollevamento costale. Gli erettori spinali mantengono il tronco esteso, garantendo un ulteriore spazio di espansione.

Va sottolineato che il polmone non è in grado di espandersi attivamente, poiché è privo di muscoli propri. Si dilata perché è solidale con la gabbia toracica tramite le pleure. La pleura viscerale riveste il polmone, quella parietale tappezza la cavità toracica, e tra le due si trova la cavità pleurica, uno spazio virtuale con un sottile film liquido che permette lo scorrimento e impedisce il distacco.

In condizioni fisiologiche, la pressione intrapleurica è sempre negativa rispetto a quella atmosferica. Questo gradiente mantiene il polmone adeso alla gabbia toracica, che così lo “trascina” durante l’espansione toracica. Quando i muscoli inspiratori si contraggono e il volume del torace aumenta, la pressione intrapleurica diventa ancora più negativa, e l’aria entra nei polmoni grazie alla differenza tra pressione alveolare e pressione atmosferica.

Durante l’inspirazione si accumula anche energia elastica: le cartilagini costali, deformandosi, immagazzinano energia potenziale, e lo stesso accade nel tessuto elastico del polmone. Questo immagazzinamento è cruciale perché prepara la fase successiva.

L’espirazione tranquilla avviene infatti in gran parte in modo passivo. Quando il diaframma si rilassa e risale, le coste tornano verso la posizione di riposo e il polmone, grazie alla sua elasticità intrinseca, si retrae spontaneamente. L’energia elastica accumulata durante l’inspirazione viene così restituita, richiamando l’aria verso l’esterno senza ulteriore consumo energetico.

Quando però è richiesta una ventilazione più vigorosa, come nello sforzo fisico, nel canto o nella tosse, intervengono i muscoli espiratori attivi. Gli addominali (retto, obliqui e trasverso) comprimono la cavità addominale e spingono il diaframma verso l’alto, mentre gli intercostali interni riducono il diametro toracico. In questo modo il volume polmonare si riduce rapidamente e l’aria viene espulsa con forza.

In sintesi, la ventilazione polmonare nasce da un gioco finissimo tra muscoli attivi, pressioni negative, adesione pleurica ed elasticità intrinseca di polmoni e gabbia toracica. L’inspirazione è un atto attivo che richiede contrazione muscolare, mentre l’espirazione, salvo situazioni di sforzo, sfrutta le proprietà elastiche del sistema toraco-polmonare, garantendo un meccanismo efficiente e poco dispendioso.

I gradienti pressori nella respirazione

Il movimento dell’aria nei polmoni dipende dai differenziali di pressione tra ambiente esterno, cavità pleurica e alveoli. È importante distinguere tre pressioni principali:

- Pressione atmosferica (Patm): è la pressione dell’aria esterna. A livello del mare corrisponde a circa 760 mmHg ed è il punto di riferimento costante.

- Pressione alveolare (Palv): è la pressione all’interno degli alveoli polmonari. Varia continuamente durante i cicli respiratori.

- Pressione intrapleurica (Pip): è la pressione nello spazio pleurico tra polmone e gabbia toracica. È sempre negativa rispetto a Patm, grazie alla trazione opposta del polmone (che tende a collassare) e della gabbia toracica (che tende ad espandersi).

Inspirazione

Durante la contrazione del diaframma e degli intercostali esterni, la gabbia toracica si espande. La Pip diventa più negativa (ad esempio da –5 a –7 mmHg), trascinando con sé la pleura viscerale e quindi il polmone. Il volume alveolare aumenta, la Palv scende di poco sotto la Patm (circa –1 mmHg), e l’aria entra nei polmoni fino a riequilibrare le pressioni.

Espirazione tranquilla

Quando i muscoli inspiratori si rilassano, la gabbia toracica e il polmone ritornano elasticamente verso la posizione di riposo. La Pip torna verso valori meno negativi (circa –5 mmHg), la Palv sale leggermente sopra la Patm (+1 mmHg), e l’aria esce passivamente fino a ristabilire l’equilibrio.

Espirazione forzata

Durante uno sforzo attivo, come nella tosse o nel sollevamento pesi, i muscoli addominali e gli intercostali interni comprimono la cavità toracica. La Pip può diventare meno negativa o addirittura positiva, spingendo l’aria fuori con forza.

Variazioni pressorie nei cicli respiratori

| Fase respiratoria | Pressione intrapleurica (Pip) | Pressione alveolare (Palv) | Confronto con pressione atmosferica (Patm) | Flusso d’aria |

|---|---|---|---|---|

| Inspirazione | Più negativa (≈ –7 mmHg) | Leggermente minore (≈ –1 mmHg) | Palv < Patm | Aria entra nei polmoni |

| Espirazione tranquilla | Torna a ≈ –5 mmHg | Leggermente maggiore (≈ +1 mmHg) | Palv > Patm | Aria esce passivamente |

| Espirazione forzata | Può avvicinarsi a 0 o diventare positiva | Molto maggiore di Patm | Palv ≫ Patm | Aria espulsa con forza |

Controllo neurologico della respirazione

Il controllo della respirazione è affidato a centri nervosi localizzati nel tronco encefalico. Nel bulbo, il gruppo respiratorio dorsale genera il ritmo inspiratorio di base, inviando impulsi al nervo frenico e agli intercostali esterni. Il gruppo respiratorio ventrale si attiva soprattutto nella respirazione forzata, stimolando i muscoli accessori inspiratori ed espiratori. Il complesso pre-Bötzinger, una piccola rete di neuroni nel bulbo, funziona come pacemaker respiratorio, generando i cicli inspiratori ed espiratori.

Nel ponte, i centri pneumotassico e apneustico modulano la durata e l’intensità dell’inspirazione, bilanciandosi reciprocamente per adattare la respirazione alle diverse necessità.

Oltre al controllo automatico, esiste una modulazione volontaria proveniente dalla corteccia motoria: questo meccanismo permette di parlare, cantare, trattenere il fiato o regolare la respirazione durante attività come il sollevamento pesi o il nuoto.

Il sistema riceve inoltre un costante feedback sensoriale: i chemiocettori centrali monitorano la concentrazione di anidride carbonica attraverso il pH del liquido cerebrospinale; i chemiocettori periferici, localizzati nei corpi carotidi e aortici, sono sensibili ai livelli di ossigeno, CO₂ e pH nel sangue; i recettori polmonari controllano la distensione e possono innescare riflessi come quello di Hering–Breuer per interrompere l’inspirazione quando i polmoni sono troppo distesi; infine, i propriocettori muscolari e articolari aumentano la frequenza respiratoria in risposta al movimento e all’attività fisica. l’ossigenazione che la protezione della colonna.

Aspetti clinici

Dal punto di vista biomeccanico, la respirazione non è soltanto un atto ventilatorio ma anche un meccanismo stabilizzante. La pressione intra-addominale, generata dal diaframma in contrazione e regolata dagli addominali e dal pavimento pelvico, distribuisce i carichi sulla colonna e sulla fascia toracolombare. In questo modo la respirazione diventa una componente fondamentale della postura e della prestazione atletica.

Una respirazione prevalentemente apicale, cioè basata solo sull’espansione del torace superiore, riduce l’efficienza stabilizzante del core, mentre una respirazione diaframmatica armonica migliora sia la distribuzione delle forze sul rachide, prevenendo sovraccarichi e infortuni, sia l’economia del gesto atletico, favorendo un migliore equilibrio tra stabilità e mobilità.

Alterazioni della meccanica respiratoria si riscontrano in numerose condizioni. Nella broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), ad esempio, il diaframma risulta appiattito e inefficace; il soggetto si affida quindi in modo eccessivo ai muscoli accessori, con aumento del lavoro respiratorio e affaticamento. Nelle lesioni midollari alte, la paralisi del diaframma o degli intercostali compromette la ventilazione spontanea e richiede supporto ventilatorio.

Anche nella lombalgia cronica si osservano disfunzioni respiratorie: un ritardo di attivazione del diaframma e del trasverso dell’addome riduce la stabilità della colonna e predispone a ricadute.

Bibliografia

- Seo, H.; Jeong, G.; Chun, B. (2024). Impact of Diaphragm-Strengthening Core Training on Postural Stability in High-Intensity Squats. Life, 14(12), 1612. https://doi.org/10.3390/life14121612

- Hernandez-Lucas, P.; Escobio-Prieto, I.; Moro López-Menchero, P. (2025). Effects of Hypopressive Techniques on the CORE Complex: A Systematic Review. Healthcare, 13(12), 1443. https://doi.org/10.3390/healthcare13121443

- López-Torres, O.; Álvarez-Sáez, M.; Lorenzo Calvo, J.; Carmona, L.; Soriano, L. (2025). Effects of an 8-Week Abdominal Hypopressive Technique Program on Pelvic Floor Muscle Contractility: An Assessor-Blinded Randomized Controlled Trial. Applied Sciences, 15(11), 5844. https://doi.org/10.3390/app15115844

- Si, X.; Zhang, L.; Li, F.; et al. (2025). The effectiveness of pelvic floor muscle training on lumbar function and muscle performance in sedentary women with lower back pain: a randomized controlled trial. BMC Women’s Health, 25, 125. https://doi.org/10.1186/s12905-025-03644-z

- Rodríguez-Perea Á, Reyes-Ferrada W, Jerez-Mayorga D, Chirosa Ríos L, Van den Tillar R, Chirosa Ríos I, Martínez-García D. Core training and performance: a systematic review with meta-analysis. Biol Sport. 2023 Oct;40(4):975-992. doi: 10.5114/biolsport.2023.123319. Epub 2023 Feb 3. PMID: 37867742; PMCID: PMC10588579.