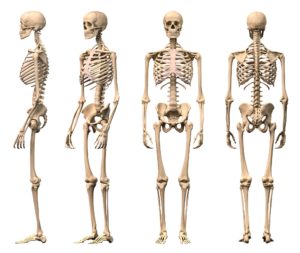

Biomeccanica delle ossa

Le proprietà che deve possedere lo scheletro per svolgere le proprie funzioni meccaniche sono:

- la rigidità al piegamento per sostenere carico e movimento,

- la flessibilità in modo da deformarsi durante il carico,

- la leggerezza per consentire il movimento,

- la resistenza per sostenere il carico.

Quando si parla di un carico applicato a un segmento scheletrico o all’intero scheletro, così come avviene in un esercizio fisico, ci dobbiamo riferire a esso in termini di stress e di strain.

Stress e strain

Quando si applica una forza esterna alle ossa, si osserva la modificazione della forma ma anche lo sviluppo di una forza interna che controbilancia quella esterna. Questa forza interna è conosciuta come stress, la cui grandezza è uguale a quella della forza applicata, ma con direzione opposta ad essa.

Lo stress, che è distribuito sull’intera superficie di una sezione di osso, viene espresso come forza per unità di area. Secondo la direzione con cui agiscono le forze applicate, possiamo riconoscere diversi tipi di stress: tensione, compressione, piegamento, torsione.

Il termine strain (deformazione) descrive i cambiamenti di forma che un osso subisce quando a esso è applicata una forza. Lo strain si calcola dividendo la lunghezza ottenuta dopo l’applicazione della forza per la sua lunghezza originaria, solitamente, anche durante stress molto intensi, nell’uomo la deformazione è inferiore a 0,001% nella tensione e inferiore a 0,002% nella compressione. Un’unità strain equivale a una deformazione di 0,1%.

Mettendo in rapporto tra loro lo stress e lo strain è possibile costruire una curva che indica lo strenght (resistenza) dell’osso.

Per carichi di bassa intensità, esiste una relazione proporzionale tra lo stress applicato e lo strain risultante. Questo fornisce una misura dello stiffness (rigidità) dell’osso, che si calcola dal rapporto tra stress e strain in ogni punto della porzione lineare della curva. La deformazione che avviene in questa regione è di tipo elastico, ovvero l’osso si deforma solo temporaneamente con il carico, tornando alle dimensioni originali quando il carico smette di agire. Lo stress corrispondente al punto in cui termina la porzione lineare della curva viene detto yeld point (limite elastico), e in tale punto la deformazione dell’osso finisce di essere elastica.

L’ultimate stress corrisponde all’altezza massima della curva e definisce lo stress al quale l’osso si frattura.

L’ultimate strain indica la deformazione corrispondente al punto dove l’osso si frattura, ed è un indice della sua duttilità. L’area sotto la curva rappresenta la quantità di energia che il tessuto può tollerare prima della frattura ed è una misura della toughmess (durezza) dell’osso.

Lo strain evoca un processo di adattamento dell’osso allo stress. Perché possa attivarsi tale processo, è necessario che lo strain sia sufficientemente grande (tra 2000 e 3000 ustrain). Il processo di adattamento delle ossa al carico consiste in un alterazione transitoria del rimodellamento osseo che persiste fino a quando l’osso non raggiunge un nuovo stato di equilibrio.

Il modello proposto per spiegare tale processo prende il nome di “teoria del meccanostato di Frost“: secondo questa teoria la risposta scheletrica al carico differisce secondo il grado di strain generato. Infatti se lo stress genera una deformazione di 2500 ustrain si attiva il processo di adattamento che comporta l’apposizione di osso periostale e l’inibizione di quello endostale. Ciò consente di ottenere un osso più resistente allo stress. Al contrario, se lo stress applicato genera una deformazione inferiore (<200 ustrain), non si osserva alcun processo.

La mancanza “cronica” di stress, come si osserva nell’immobilizzazione prolungata o in assenza di gravità determina ugualmente l’attivazione del processo di adattamento che, in questo caso, comporterà l’assottigliamento dello stato corticale e l’espansione del canale midollare e quindi la riduzione della resistenza allo stress.

Esercizio fisico e ossa

I fattori principali che caratterizzano l’esercizio fisico e che incidono sul processo di adattamento delle ossa al carico meccanico sono la frequenza e l’intensità.

Solitamente l’osso risponde meglio all’esercizio fisico se questo viene eseguito a giorni alterni rispetto a una frequenza giornaliera ed è per questo che la maggior parte dei programmi di allenamento prevede l’alternanza tra riposo e attività. Infatti, quando l’osso è sottoposto a carico continuativo, una volta raggiunto il livello di equilibrio, non si osserva nessuna ulteriore risposta di adattamento al carico fino a quando non ne viene applicato uno di entità maggiore.

L’intensità dell’esercizio fisico si può esprimere come GRF (ground reaction force) che correla linearmente con lo strain generato sull’osso. Maggiore è l’intensità (GRF) dell’esercizio fisico, tanto maggiore sarà l’entità del processo di adattamento delle ossa allo stress. Per questo motivo gli esercizi fisici ad alto impatto determinano i maggiori incrementi di massa ossea valutata in termni di BMD.

Un esempio: la ginnastica comporta un GRF di circa 12 volte il proprio peso corporeo, mentre la corsa una GRF di soolo 3-5 volte. Di conseguenza nelle ginnaste la BMD femorale e vertebrale è maggiore del 30-40% rispetto a quella dei corridori.

Gli esercizi fisici capaci di sviluppare un picco di GRF in un breve arco di tempo, come ad esempio il salto, determinano una risposta adattiva dell’osso maggiore. Alcuni sport, come ad esempio il tennis, comportano un carico non solo generalizzato su tutto lo scheletro, ma anche distrettuale a livello dell’arto dominante. Nei tennisti infatti, la BMD dell’arto dominante è maggiore rispetto a quella dell’altro arto. Tuttavia è fondamentale il momento di inizio dell’attività della pratica sportiva, infatti nelle tenniste che iniziano a giocare prima della comparsa del menarca, il contenuto minerale dell’omero dominante è addirittura doppio rispetto a quelle che iniziano a giocare dopo il menarca. Le attività a basso impatto come il nuoto o la bicicletta, dal momento che il carico scheletrico è quasi nullo non hanno alcun effetto positivo sulle ossa. Tuttavia studi recenti stanno dimostrando che anche il nuoto eserciterebbe un effetto benefico sull’osso trabecolare e corticale, in quanto lo strain generato dall’attività muscolare attiverebbe la risposta adattiva delle ossa al carico muscolare.

Infine dobbiamo sottolineare che l’impiego di prodotti farmacologici allo scopo di aumentare le prestazioni (doping) può avere un notevole impatto sul metabolismo osseo. Ad esempio, l’abuso di GH, ampiamente diffuso tra gli sportivi, oltre ad aumentare il rischio di diabete mellito, ipertensione arteriosa, cardiopatie e tumori, stimola il rimodellamento osseo. Proprio sulla base di quest’ultima osservazione, la misura di alcuni marcatori di rimodellamento osseo (osteocalcina e procallagene di tipo III) è stata suggerita come metodo per svelare possibili impieghi di GH a scopo di doping.

Bibliografia:

Fisiologia applicata allo sport. Aspetti energetici, nutrimenti e performance Autori: McArdle – Katch – Katch, Editore: Casa Editrice Ambrosiana

Fisiologia dell’esercizio fisico e dello sport Autori: Wilmore Jack H.; Costill David L.

Endocrinologia e attività motorie – Andrea Lenzi, Gaetano Lombardi, Enio Martino, Francesco Trimarchi, Casa Editrice Elsevier Masson